Friday, December 28, 2012

Thursday, December 13, 2012

Wednesday, December 05, 2012

Tuesday, November 27, 2012

Wednesday, November 21, 2012

Monday, November 19, 2012

Tuesday, November 06, 2012

Wednesday, October 31, 2012

Friday, September 07, 2012

科學人2012年8月號

科學人與BBC knowledge都是科學知識期刊,差別在於科學人寫的都是長篇大論,需要時間消化;而BBC knowledge 小品較多,很有科學小新知的味道,讀起來較快。 如果你問我那一本較好?我會說看你對科學知識的需求而定。如果你就是看個浮面有些概念就夠了,那麼BBC knowledge比較適合你;如果你像我一樣,喜歡長期閱讀這種科學常識,而且希望有新的論文出現時,你會馬上看到「續攤」,那麼科學人是一本值得你終生閱讀的期刊。

我記得幾年前有一本現在已停刊的電腦雜誌叫「PC Office」,它的類型就像科學人,會持續報導電腦軟硬体發展狀況,及系統整合應用情形,跟它的姐妹刊物「PC Home」以介紹軟体應用及電腦硬体維修小知識不同,各有讀者群支持。也許是同類型雜誌的競爭,無預警停刊了,好可惜!

科學人需要的是長期讀者,而不是來看科學新知的那一種。因為它的文章如果不是長期讀者會摸不著頭緒,不知道頭也不知道尾,中間一段講蝦米碗糕?但對於長期讀它的雜誌的我來說,卻是越讀越有味,因為隔一段時間又有新的論文出現,例如這期的「HIV 控制者的秘密」及「找到希格斯粒子之後」。

如果你才開始讀這本雜誌,我會建議你買電子版,一次買個二年份裝在平板電腦中,這樣應該可以讓你快速搜尋到它現在談的主題的前篇,讓你連貫起來讀會減少乾巴期,也會讀的津津有味一些。

我本人讀書東畫西畫,查的資料又多,所以平板電腦電子書不適合我。這些出版商把書當書看,所以讀書就僅有閱讀這種功能,殊不知有我這種「暴力」對待書本的人?而我這種人拿著電子書就不會讀書了,所以最終仍得放棄回頭買紙本,而身邊永遠帶著「NB」才能又查又打,快樂讀書。D 跟他的朋友們都諷稱我為「摩登石器時代的人」,因為誰會抱著775頁的「賈伯斯傳」在高鐵上讀,還一邊打「NB」? (⊙0⊙) !

也許我該偷偷的告訴你們一個小秘密,就是人的眼睛無法長期專注在電子書上,但花花綠綠的紙本書卻可以。我不知道原因,但也許跟顏色有關,印刷品的顏色與電子書的顏色展現方式不同,人類的眼睛對印刷品的顏色耐受力較高?這或許才可以解釋我為何較喜歡紙本書的原因。當然能暴力對待「它」也是主因之一。≧▽≦ \(^▽^)/

我們說到那裏去了?2012年8月的科學人真的很ˊ_>ˋ淡定,對我來說,沒有特別值得把它摘錄下來的東西,但請別誤會他們的文章寫的不好,不是的,對我來說,這期科學人是沒有特別新奇的新見解,除了上面提到的「HIV 控制者的秘密」及「找到希格斯粒子之後」等外。

但仍有值得看官好好讀的文章,例如中央研究院挑戰卓越系列5「生物醫學檢驗利器------大質量分子質譜儀」共4頁,雖然是廣告企劃,但真的寫的不錯,可以好好看。

另外第48頁的「助人為演化之本」也不錯看,讓我們明白多伸手幫人如台灣人這種族群,也許較容易存活。

接下來第56頁的「好奇寶寶上火星」更是圖文並茂,值得你慢慢看及消化了解,如果能在再加上一篇專文介紹火星這顆太陽系第四顆行星的話,會更好。

第72頁的「撥開憂鬱烏雲」讓你理解到什麼叫「藥石罔救」及「服藥要耐心」? 這篇文章是一篇令人開心不起來的專業醫藥論文。 所以拜託大家天天花5分鐘出外曬太陽,特別是印度人在眉心中間畫那一點紅的地方,可以減少憂鬱症被誘發。如果人在南北極地方一年有九個月見不到太陽時會發瘋或神經失常(這是已經被証明的事實),那麼常年不見天日的宅男宅女頻頻出現重度憂鬱症就不足為奇了不是嗎?拜託我們的年輕世代,中午時出去買個便當順便把頭抬高曬上5分鐘就好,保証你精神正常,又可以回去打一整天電腦遊戲、玩臉書聊八卦而不會出事。

第82頁的「跟隨勇氣找到真理2011年諾貝爾化學獎得主謝茲曼」這篇文章最終他說的一段話,我節錄下來如下,因為講的太好了:

- 謝茲曼的外祖父告訴他:「一個國家最重要的投資就是教育,教育是國家的未來,好的教育可以帶來好的科學及工業。」,這讓謝茲曼一直視教育學生為當教授最重要的工作。->這句話,請我們台灣的大學教授們好好的体會,特別是台清交成這幾個名校的教授們,你們是寫論文的高手,還是「師者,傳道授業解惑也!」?你們是大學教授還是中央研究院院士?

- 謝茲曼指出,在基礎教育方面,一定要提升教師的水準,才能把不論上智下愚的所有孩子都教好。這必需從兩方面著手,一是提高師範學校的入學標準,必需成績夠好且通過相關心理測驗的學生才能進入師範學校就讀,因為要成為一名好的教師,就必須把教書當成職志而不只是工作;另外必須提高教師的薪水,才對優秀人才具有吸引力。

- 謝茲曼示,以色列有一些地方值得其他國家參考。以色列有許多老師和家長非常鼓勵孩子發問,希望孩子能隨時提出質疑,而非大家認為對的事就一定接受,尤其若想成為科學,這點更是非常重要。其次是以色列人比較不害怕失敗,他說在台灣或很多亞洲國家,大家會覺得失敗很沒有面子,但以色列人可以接受失敗,認為失敗之後,下一次還有機會成功,因此願意大膽嘗試。->這點台灣人較容易作到,因為臉皮比較厚可能是我們唯一的本錢。

- 謝茲曼特別強調創業的重要性,因為創業是非常重要的事,像以色列、台灣、瑞士這種小國,既不能像非洲國家賣礦,也不能像阿拉伯國家賣油,唯一能依靠的就是腦力,憑著知識開創自己的天地,他相信世界的未來與和平都繫於此。->所以即使作代工也得有創意,而不是老停留在作廉價品的層級。

一、 現在我們來談這篇「HIV 控制者的秘密」: 大約每300名感染「HIV」的人中,就有一人天生能控制病毒,不需接受抗病毒的療法。 1990年代早期,美國加州與馬里蘭州(Maryland)、義大利及法國研究「HIV」人員都碰過是類不尋常的人,並且進行了研究,得出的結果為這種特殊的人分為二類:

- 一種是「疾病長期不發展者」(Long-term nonprogressor),雖然最終他們還是會發病,但卻可以長期壓制「HIV」病毒。

- 另一種人數更少,是「HIV非凡控制者」(Elite HIV Controller)即使不服用任何抗「HIV」藥物,也不會發病。這些「HIV非凡控制者」血液中的「HIV」病毒量非常低,低到有時甚至偵測不到。

在「HIV」病毒入侵的頭幾個小時,被感染的細胞會利用特定人類白血球抗原(HLA)受体,將被迫製造的「HIV」病毒蛋白片段呈現到細胞表面,這會引起身体中巡邏的免疫細胞如巨噬細胞的注意,它們會攻擊被「HIV」病毒感染且正在製造蛋白的細胞。

接下來這些巡邏的免疫細胞利用特殊分子人類白血球抗原(HLA)受体和被催毀細胞中的「HIV」病毒蛋白結合,將整個「HLA-病毒蛋白質」複合体呈現給輔助者T細胞(即CD4+細胞)(我註:這種細胞我前面的摘錄寫的很詳細,請用全文搜尋引擎找關鍵字就可以找到這些名詞註釋來看,我不要泿費時間再寫一遍。),而活化的輔助者T細胞(即CD4+細胞)會轉而驅動活化殺手T細胞(即CD8+細胞),誘發它們專一性催毀受到「HIV」病毒的細胞;同時這些活化的輔助者T細胞(即CD4+細胞)還會逐漸引發另一類的免疫細胞產生抗体,當被感染的細胞釋出病毒蛋白時,抗体就能抓住這些特定的組成成分,來消減入侵者。(我註:不懂的話,用關鍵字搜尋過敏反應再看一次就懂它的原理了)

對於一般的病毒感染,人体的這種免疫系統防禦機制就足夠了。但是「HIV」病毒入侵的方式很特別,它偏好感染輔助者T細胞(即CD4+細胞),甚至包括那些能發起攻擊「HIV」病毒的免疫細胞,例如巨噬細胞。這種入侵法,最終將間接或直接催毀輔助者T細胞(即CD4+細胞),打敗人類的免疫系統。(我註:據說14世紀在歐洲橫行的黑死病毒攻擊人類免疫系統的方式與「HIV」病毒的方式一致。),而且一旦人類的免疫系統中的輔助者T細胞(即CD4+細胞)被消滅殆盡,將會導致人類無法抵抗其它病毒的入侵,死於其它感染症。

「HIV非凡控制者」(Elite HIV Controller)体內的有最強的「HIV」病毒專一殺手T細胞(即CD8+細胞),即他們這種人身体的免疫系統能訓練出大量能專門辨識「HIV」病毒的殺手T細胞。 但這在「疾病長期不發展者」(Long-term nonprogressor)身上也出現同樣情形,但最終他們還是會發病,所有擁有大量能專門辨識「HIV」病毒的殺手T細胞並不一定能有效對抗「HIV」病毒。

經過專家研究結果,發覺「HIV非凡控制者」(Elite HIV Controller)体內的輔助者T細胞(即CD4+細胞)能與殺手T細胞整合的很好,能有效率的指揮殺手T細胞殲滅「HIV」病毒,讓「HIV」病毒無法感染殺死輔助者T細胞,讓「HIV非凡控制者」的免疫系統能正常發揮功能。

研究人員發現,其實每位感染到「HIV」病毒的人,在第一時間都能產生「HIV」病毒專一性的輔助者T細胞來指揮殺手T細胞對抗病毒入侵,只不過這些輔助者T細胞很快的被「HIV」病毒感染攻擊消滅罷了。 所以他們想出在「HIV」病毒入侵的早期用新雞尾酒療法,完全抑制住「HIV」病毒繁殖,且強力攻擊受感染者体內的「HIV」病毒,應該就可以保護輔助者T細胞(即CD4+細胞)免於被消滅。

經實驗後發現早期迅速的治療,果然能讓受感染者血液中「HIV」病毒含量低於偵測極限,而且數個星期內,這些受到感染的患者体內便會產生大量能指揮活化殺手T細胞(即CD8+細胞)來攻擊消「HIV」病毒滅的輔助者T細胞,只是遺憾無法像「HIV非凡控制者」(Elite HIV Controller)一樣持久,當停止病患的新雞尾酒療法治療後一年,大部份受當時接受這種治療法的病患血中的「HIV」病毒含量急遽增加,所以研究人員必需更深入檢視免疫系統運作方式,確實的了解「HIV非凡控制者」的輔助者T細胞為什麼能對抗「HIV」病毒的攻擊?

2009年,研究人員終於有了初步結果,在人類基因組中30億個核苷酸中,「HIV非凡控制者」(Elite HIV Controller)和一般愛滋病患明顯不同的「SNP」(Single-nucleotide polymorphism;單核苷酸多態性)總共有300個,進一步分析將300個逐「SNP」逐步刪減,最後僅剩四個各自都和控制「HIV」病毒高度相關。這四個「SNP」都位於第六號染色体(包含很多影響免疫功能的基因),但研究人員及團隊仍不清楚那一個基因或那些基因是重要的,及為何重要?

接下來一位優異的醫學生賈小明幫研究人員及團隊解決了問題。他利用其它大型遺傳研究的大量數據,發展出一套電腦演算法,根據每位受試者的整体「SNP」,精確的推論某段特定染色体其中的序列,以及所攜帶蛋白質的編碼(我註:這段是專業術語,看不懂沒有關係,不要抓破頭想。),這下就讓答案清楚浮現出來了。原來「HIV非凡控制者」(Elite HIV Controller)和一般愛滋病患之間的遺傳差異在於被感染細胞表面的「HLA」 受体上的一個胺基酸的改變,導致「HLA」分子上凹槽因而改變,正是這個凹槽能和「HIV」病毒蛋白片段結合而呈現給其它細胞(我註:講大白話,就是抗体抓的住「HIV」病毒蛋白片段)。就是這個小小的改變,讓「HIV非凡控制者」体內受感染的細胞呈現的「HLA-HIV」複合体,特別容易吸引殺手T細胞(即CD8+細胞) 來催毀受感染的細胞,保護輔助者T細胞不被「HIV」病毒入侵感染消滅,就能提供活化更多殺手T細胞(的關鍵指令,讓殺手T細胞能快速找到並催毀受到「HIV」病毒感染的細胞,士兵保護將軍,而將軍才能有效指軍士兵作戰,讓「HIV非凡控制者」的免疫系統持續壓制「HIV」病毒病毒。

這只是初步了解了人類免疫系統如何對抗「HIV」病毒的過程,但如何治療一般愛滋病患者仍沒有頭緒,所以大家仍得等基因治療治進一步的研究及實驗。

我註:

- 這篇文章中提到的贊助研究者有高盛集團亞太區董事長「Mark schwartz」及其妻「Lisa Schwartz」,他們共資助了這個計畫5年共250萬美元經費;比爾蓋茲夫婦基金會資助了一個5年2000萬美元的計畫來完成研究。

| Bill and Melinda Gates |

|

| 陳樹菊 |

- 上面這些贊助讓我感觸很深,我們的企業家把錢拿去炒房炒地炒股,甚至行賄敗壞社會風氣;買超跑縱容子女酒駕開車撞死人,或者讓他們夜夜狂歡在夜店開轟趴,但卻一毛不拔不願贊助這種對全体人類有益的研究。我不認為高盛集團是什麼良心企業,也不認為比爾蓋茲夫婦是如陳樹菊女士一樣的善人,但有錢且將錢用在對人類有益的事情上總是值得鼓勵的。我們的企業家懂得賺錢,但不懂得如何用錢?富可敵國但只是守財奴或者國之大患,人皆曰可殺,也是可憐人!

Wednesday, August 29, 2012

BBC Knowledge 2012年8月號NO.12(除了科學,還講故事給你聽)

我發覺台灣人不太愛用大腦,還是喜歡別人把結論答案告訴他們,真的傷腦筋。好吧! 從這期開始,為了讓你們多少吸收科學新知,我就開始講故事,把一些你們早就耳熟能詳但串不起來的故事,用有時間序的方式寫給你們看,而且搭配上中國相對應朝代歷史的時間,讓你們看的有Fu。 但前提就是拜託你們多少看一下科學常識,我也儘量寫的簡單一些,你們加減看,對你們的視野絕對加分,就不會跟著人家夭飽吵,而會愈來愈有好的意見及解決事情的能力。

本期我要講的故事是英法百年戰爭(Hundred Years' War;1337~1453)、聖女貞德(Saint Joan of Arc;1412~1431)的故事、英國三十年紅白玫瑰戰爭( Wars of the Roses;1455~1485)及二位悲慘死於倫敦塔的小王子(愛德華五世 Edward V;1470~1483~1483)及其弟約克公爵理查( Richard of Shrewsbury, Duke of York;1473~1483),外加一篇北非Tuareg人爭取獨立戰爭的歷史源起,中間告訴你「The Dogon Tribe」(多貢人)為何會知道天狼星(Sirius)有一顆伴星的原因?讓你明白無知及自我膨脹過度的西方人如何看待非洲文明?讀者得慢慢看,因為除了我以外,不會有人給你這種歷史觀點。我跟D及他的好朋友們都相信有外星高等智慧生物的存在,但不會動不動就把大航海時代(Age of Discovery;15th century~the early 17th century)前出現的高等文明或者文化都推給外星人,這是一種目中無人且傲慢的態度,很不好! 台灣的媒体從不驗證就引用,有外國的月亮就是圓的心態,更糟!

我希望我講故事的態度,能讓台灣的媒体在面對文化文明這類歷史考古事件時,能更理性更科學一些,對我們人類的老祖先的智慧多一些了解及敬意,是他們完成了現代人類都無法作到的科技及工程,而不是外星人(alien)。

Wednesday, August 15, 2012

Friday, August 03, 2012

科學人2012年7月號NO. 125(摘出來的數篇都值得看)

我註:

這篇文章有為益生菌作置入性行銷之嫌。我相信腸胃道的細菌會影響人體身心健康,也同意益生菌對重建腸胃道微生物及細菌聚落有助益,但試問為何至此?為何全球兒童罹患嚴重腸病毒致死的病例愈來愈多?

也許回到本期科學人「CropLife」的基改作物廣告,可以獲得較清楚的輪廓及答案?在1960~1970年代,配合人口控制政策,啟動的「第一次綠色革命」,選用多產抗旱品種農作物,改良灌溉技術及配以大規模的農業機械操作,讓糧食生產大躍進,養大了這些農改所人員的胃口,所以接下來就利用異種基因來改良農作物的品種,這些基因甚至包括動物基因。

人類的腸胃道如果要獲得各種菌種及微生物聚居,雜食非常重要。科學家或者生醫學者是否可以告訴我們,農作物單一品種化,讓人類吃的東西品項愈來愈集中,是一件好的事情嗎?如果因此而導致我們的腸胃道菌種數目不夠,讓人體的免疫力降低或者免疫系統過度活躍,再補以益生菌維持平衡及健康,是否像餵食毒藥再給予解藥這種脫褲子放屁的行為一致呢?

孩子們生病是事實,全球的孩子過敏情形愈來愈嚴重也是事實;腸病毒愈來愈兇專襲小孩也是事實;孩子們得到第一型糖尿病的比例愈來愈高也是事實...............這麼多的事實就是抵不過基改食品公司的「利潤」與數百億美元的「研發費」,所以只能想出「糞便移植」及「益生菌」的方式來解決基改作物的造成的後遺症?

許多科學家證明東方人有強烈的直覺,可以跳躍思維。我不作如是想,而是認為東方人的腦袋是3D立體成像,可以比較容易看出關聯性。這樣的過程也不是一日二日造成的,是數仟年數佰代人基因撿選而成,是冥想及腦部活動不斷的累積表基因遺傳物質改變(epigenetics)形成的,這才能解釋為何東方人比較容易看出事務的關聯性,而無庸像西方人一樣,需要一堆證據來證明相關性,結果相差無幾。

這些基改食品公司利用強大的公關能力及法律訴訟方式阻止人們談論這件事,甚至利用生醫研究者亂以他語,把問題導向其他地方,但無論如何導向,最終仍得回到人類食用的食物如何改變了腸胃道微生物菌落群不是嗎?問題就如此簡單!能毒死病蟲害的基因,進入人體腸胃道鐵定會把腸胃道中的微生物及菌種毒死過半。如果倖而不死,也一定如那些病蟲害一樣,發展出另一種基因來抗基改作物,表示他們會分泌出更毒的毒素,這些毒素超出了兒童的耐受力,所以把宿主殺死了,請問這是誰的錯?

基改作物不全然是不好的,例如這次的「CropLife」廣告中,提到了台灣大學植物科學研究所葉開溫教授所研發出來,在農作物中殖入甘藷天生就有的抗蟲基因「Sporamin」(甘藷儲藏蛋白基因),這種蛋白是一種胰蛋白酶抑制因子(Trypsin Inhibitor),讓昆蟲無法消化蛋白質,感到不舒服而停止進食,否則會引起腹瀉;而且這種甘藷儲藏蛋白可以適應昆蟲腸胃道中pH值為9~11的鹼性環境,而不被破壞,讓昆蟲不喜歡這些基改作物而不啃食,沒有殺死毒死這些昆蟲之意,也就是說不是分泌毒素來毒死這些昆蟲,同理應該也就不會毒死人類腸胃道中的微生物及菌落。事實上是,這種甘藷儲藏蛋白在酸性環境中會被破壞,也就是食物經過我們的胃時,胃液的強酸就把這種蛋白破壞了,因此對人類及哺乳動物影響不大。

所以基改作物不是都不好,而是如何找到大自然中經過演化的植物來移殖基因才是治本的作法。人類是大自然中一份子,所以儘量與大自然配合才能活的舒服愉快,而不是頭痛醫頭腳痛醫腳,吃有毒的基改作物,再服用益生菌解毒,何其蠢哉?

一、與細菌共生及腸道菌決定一生健康:

人類的皮膚、生殖器、口腔,特別是腸胃道等處,居住著數兆細菌和其他微生物,這些細菌及微生物的菌種有1000多種,是人類細胞的10倍;而基因組數有330萬個,是人類基因組的數2萬~2萬5000個的150倍。 研究人員研究人類微生物群系特性時,意外發現,沒有任何人的微生物組合是一模一樣的,即使是同卵雙胞胎也不一樣。

胎兒在子宮內是無菌狀態,但在通過母親產道時,就會獲得來自母親的一些共生細菌(剖腹產會讓這種機會明顯的減少);之後在哺乳期及親朋好友的照護中,再加上日常接觸的床單、毛毯,甚至寵物,都會讓嬰兒體內快速形成微生物聚落,到了嬰兒時期末期,人體內早已形成一個地球上最複雜的人菌共生方舟。->多數人都享有一套整的有益細菌基因,儘管這些基因可能因人而異由不同菌種提供。然而,即使是最有益的細菌,如果出現在不該出現的地方,仍可能導致嚴重疾病,例如在血液裡會引發敗血症;在腹部器官的組織網絡中會造成腹膜炎等。

每一種共生菌都有它特有的標記,在細菌細胞內負責製造蛋白質的核糖體內有一種「16S核糖體RNA」,其對應的基因在各菌種都是獨一無二的。只要用電腦快速的定出這個基因的序列,科學家就能編列出體內微生物群系的完整目錄,得知我們體內有那些微生物物種,並比較出不同人之間不同的組合。->我們每個人的命遲、健康,甚至一些行為,受到這些微生物群系基因影響的程度,可能還大過我們本身遺傳基因所造成的影響。

腸胃道益菌的最佳例子為多形擬桿菌(Bacteroides thetaiotaomicron),它能把蔬果中許多複雜的大型碳水化合物切割成葡萄糖和其它簡單易消化的醣類。 細菌把這些醣類發酵後會產生大量的短鏈脂肪酸(例如醋酸、丙酸、丁酸等),使腸道保持微酸性,抑制壞菌生長,而這些短鏈脂肪酸則會被腸道益菌細胞吸收作為能量,發揮包括增強免疫系統等生理功能。

|

| 多形擬桿菌(Bacteroides thetaiotaomicron) |

幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)是少數能在胃部酸性環境中生長的細菌,醫界長期以來就知道,長期使用非類固醇消炎藥是造成消化性潰瘍的主因,所以在1980年代後,改用抗生素來治療消化性潰瘍,因此讓此類的病例例減少50%以上。 但事實上幽門螺旋桿菌是共生菌,在大多數人體內都會自動幫助人體調節胃酸,營造出一個適合自己與宿主共存的環境。->幽門螺旋桿菌在宿主胃部分泌太多胃酸不利其生存時,其帶有「cagA」基因的菌株,就會製造出一種蛋白質,讓宿主的胃部減少胃酸的分泌。只是這種「cagA」基因在某些敏感體質人胃部卻會造成刺激胃潰瘍形成的副作用。->多年來,科學家已知道胃部會製造二種與食慾有關的激素,一種是通知大腦需要進食的飢餓素(ghrelin);另一種是通知大腦胃部已經飽脹的廋身素(leptin)。胃部有幽門螺旋桿菌時,飢餓素在飽餐後會降低,殺死幽門螺旋桿菌就會失去這種控制食慾的機制,導致肥胖症增加。->二、三個世代前,超過80%的美國人體內都有這種幽門螺旋桿菌,但目前體內測得到這種細菌的美國兒童不到6%,再加上廣泛使用抗生素治療幼童的結果,改變了他們腸胃道微生物群系的組合。而這些微生物群系內的各種細菌,可能會影響兒童體內特定幹細胞究竟要分化脂肪細胞、肌肉,還是骨骼細胞。抗生素的使用,會消滅某些微生物,干擾正常信號,導致過多脂肪細胞形成。

| |

| Helicobacter-pylori(幽門螺旋桿菌) |

動物的免疫系統億萬年來演化出許多制衡機制,它們通常都可以防止自己變得太激烈,攻擊自體組織;或者太鬆散,而無法辯識病原體。(我註:這段就是基改食物者該仔細看的一段,我認為他們心知肚明,但大把鈔票在前,泯滅了人性。所以D常跟我說,人類這麼聰明的物種,可以渡過任何難關,如果大滅絕就一定出在自己身上,因為人性之貪婪超過了物種生存法則的限制。)->例如免疫系統產生的「T細胞」在辨認和攻擊入侵微生物上扮演了重要角色,它會引起紅、腫、發熱等一般感染到病原體時的發炎反應。然而體內一旦增加「T細胞」的產量,也會開始製造所謂「調節性T細胞」,分泌一種蛋白質,來抑制促發炎「T細胞」的活性,緩和發炎反應並防止免疫細胞自體攻擊。->健康成熟的免疫系統經常得依賴有益菌的介入,才能讓人類的免疫系統功能較佳。因為科學家發現,70~80%的人體內都有常見的微生物脆弱擬桿菌(Bacteroides fragilis),免疫系統的樹突細胞會辯識脆弱擬桿菌上的「多醣A分子」,並將其呈現給未分化的「T細胞」,這個「多醣A分子」的片斷會刺激未分化的「T細胞」轉變為「調節性T細胞」,製造出可緩和抑制發炎性「T細胞」攻擊活性的蛋白質。缺乏「多醣A分子」的脆弱擬桿菌(Bacteroides fragilis)菌株無法在人體腸道內黏膜內襯裡生存,因為免疫「T細胞」會把它們視為病原體展開攻擊。->人類生活形式的大幅改變,使得脆弱擬桿菌(Bacteroides fragilis)與幽門螺旋桿菌(Helicobacter pylori)日漸消失,所以我們付出的代價就是自體免疫攻擊疾病大幅增加及肥胖症導致的糖尿病、血管疾病及大腸癌等。(我註:什麼東西消滅了這些益生菌?大規模食用基改食物算不算呢?)

|

| bacteroides_fragilis(脆弱擬桿菌) |

腸道不只是消化器官,也是人體內最重要的免疫器官,也是身體的第一道防線。當腸道發炎時,連腸道菌甚至能穿過腸道,進入人體其它部分,造成重大傷害,例如前面提過的敗血症及腹膜炎等。->腸道還有「第二個大腦」之稱,有許多神經密密麻麻的深入腸道內層,彙集訊息,傳給中樞神經,是大腦以外最複雜的神經系統,而且透過腦腸軸線「gut-brain axis」與大腦相互聯繫,彼此影響,所以近年醫學領域熱門科目如腸燥症、憂鬱症、焦慮症、自閉症及慢性疲勞等身心疾病等都與腦腸軸線「gut-brain axis」有關。->腸道菌必需能接收並解讀來自人類身體內其他器官特別是大腦的訊息,也必需能感知生存環境的變化,才能作出適當的反應。也就是說腸道菌必需構成一個群體,才能稱為「腸道菌器官」。->如果你的食物中含有大量脂肪、蛋白質進入大腸,則大腸嗜食脂肪的革蘭氏陰氏菌就會大量增殖,產生許多脂多醣(lipopolysaccharide)進入血液,循環全身,在各處引發慢性發炎,長期下來就會導致肥胖、糖尿病時各種代謝症候群,所以照顧好腸道,就能預防這些慢性疾病。->比腦腸軸線「gut-brain axis」更前衛的是「菌腦腸軸線」,說的是腸道菌能影響中樞神經;而中樞神經也會直接調控腸道菌。腸道菌如何與中樞神經溝通,目前仍不十分清楚,推測是藉由影響腸膜道免疫系統或神經系統,釋出一些代謝物,透過人體血液或體液循環系統,進而影響中樞神經系統。(我註:用簡單例子說明,就是你會突然很想吃某種食物;或變成一看到就倒胃口這種狀況。)

|

| gut-brain axis(腦腸軸線) |

二、眾神的食物--------巧克力

|

| 可可花 |

|

| 可可樹 |

|

| 可可果_肉_豆 |

可可樹的原生地是亞馬遜流域上游厄瓜多爾(Ecudor),接下來被位於墨西哥南部的「Olmec」文明(BC1600~BC400)移植改良,再下來由馬雅人(Maya)及阿茲特克人(Aztec)接手種植。->1528年,由西班牙探險家「Hernando Cortez」帶回西班牙,再引進到西非、東南亞及南美巴西種植。->目前全球可可豆產量年達300萬公噸,一半以上由西非象牙海岸(Côte d'Ivoir)和迦納( Ghana)二國種植生產,其他產地為同位於西非的「喀麥隆」(Cameroon)及「奈及利亞」(Nigeria)、位於東南亞的「馬來西亞」及「印尼」,還有南美洲巴西的「Bahia」區,皆位於赤道二側南北緯18度以內高溫高濕土壤肥沃但排水良好的狹窄地帶。->正因為可可樹生長環境如此,故容易被真菌、病毒感染,且病蟲害問題嚴重。->主要的病蟲害有「蔟葉病」(witches broom)、「黑斑病」(frosty pod rot)、「黑莢果病」(black pod rot)、「水黴菌」(water mold)、「可可腫枝病毒」(cocoa swollen shoot virus)、「可可細蛾」(cocoa pod borer)、「vascular-streak dieback」(維管束條斑梢枯病)。->2010年,美國「Mars,Incorporated」與美國農業部農業研究處(Agricultural Research Service;ARS)、IBM與其它機構的科學家完成了可可樹「Matina」1-6品種的基因定序(這個品種是目前96%可可樹的原生種),加以分析,並公開放上網際網路,讓西非、東南亞及拉丁美洲的育種者,透過可可樹基因組,能從世界各地的可可樹中找到抗病,提高產量,有效利用水與養份,適應氣候變遷,並將植株變矮利於農民採收的改良種來種植。->可可樹平均樹高5公尺,葉長30公分,可可花開在「樹幹上」為「幹生花」,大小約2公分,花朵朝下,花色為白及粉紅間雜。->可可樹靠鋏蠓屬昆蟲(例如小黑蚊)授粉,非風媒花。一顆可可樹需種植5~7年後才會開花,大約只有3~10%會成功結果,結果後約需5~6個月才會有長到15~30公分大,每粒重約1公斤內含30~40顆可可豆的可可果可以採收。->一顆可可樹成熟後每年可收穫1~2公斤的乾可可豆,如無病蟲害發生,可連續結果40年。但可可果成熟後,無法自行裂開,需依賴猴子或鬆鼠食用它味如山竹般的果肉後,將可可豆吐出才能繁殖下一代。

|

| 可可樹種植地 |

|

| olmec_map |

|

| witches broom(蔟葉病) |

|

| frosty pod rot(黑斑病) |

|

| black pod rot(黑莢果病) |

|

| water mold(水黴菌) |

|

| cocoa swollen shoot virus(可可腫枝病) |

|

| cocoa pod borer(可可細蛾) |

|

| vascular-streak dieback(維管束條斑梢枯病) |

可可樹的品種目前主要有如下四種:

- Criollo:是中美洲原生種,是味道最好的品種,目前在全球巧克力產量中佔僅佔5%,但對病蟲害最無抵抗力。

- Forastero:是目前栽種最多的品種,佔了全球巧克力產量的80%,主要栽種區在西非及中南美洲,香氣比較差,但較能抵抗病蟲害,同時產量豐富。

- Trinitario:是上述二種品種的雜交種,分佈於亞洲及中南美洲,其香氣、產量及抗病蟲害的能力也都在上述二種品種之間。

- Nacional:有可能是最原始產於厄瓜多爾(Ecudor)的始祖品種,目前僅栽種於南美洲安地斯山以西地區,很容易生病。

- 第一步將採下來的可可果殼打破,把可可豆和果肉堆放一起,讓它們發酵。在西非是將可可豆與果肉堆成一堆,以香蕉葉覆蓋,定期翻攪;而在東南亞則裝在下方開有孔洞的木箱中,每天換箱讓空氣流通。

- 第二步是酵母菌會先把果肉中的糖轉化為酒精,而酒精促成了乳酸菌和醋酸的活性作用,合成了乳酸和醋酸。而酒精和酸類會腐蝕可可豆的種皮,進入可可豆內部,這種腐蝕作用,加上發酵產生的高溫,會阻止可可豆發芽。

- 第三步是發酵完畢後,必須再經過烘焙,把可可豆中的水份減少到5%,然後去除種皮,僅留下種仁,以機器磨碎。這種手續能把可可豆的細胞打破,釋出裡面約佔55%的可可脂,同時把蛋白質、纖維、澱粉及其他微量的固形物磨成小約0.1㎜的顆粒,讓舌頭無法感覺到有顆粒的存在。

- 第四步是如何製造沖泡式巧克力飲料?這是1828年,荷蘭人「Conrad van Houten」發明了一種螺旋壓榨機,去除可可豆中大部份的可可脂,將去脂的固形物,添加糖、奶粉及各種調味料,製成可可粉。這種可可粉用水沖泡後即可飲用,風味與原始未去脂的可可飲料完全一致。

- 第五步是如何製作黑巧克力?黑巧克力又分如下三種:

- 無糖巧克力(Unsweetened Chocolate):這是1847年,英國「Fry and Sons」商號首先將上述可可豆分離出來的可可脂加到磨碎的可可粉中,再隔水加熱到50℃讓可可脂與可可粉融化混合,但得控制溫度不可超過60℃,以免可可脂與可可粉再度分離。->接下來將熔融態巧克力降溫到32~34℃之間凝固成為固體,此時可可脂將可可粉中的固形物全部包裹在安定、緊緻晶體中,讓口感細緻滑潤。->一旦這種安定、緊緻晶體達到一定數量,即可再降溫冷卻,得到「清脆易掰斷」的無糖巧克力。

- 苦甜巧克力(Bittersweet Chocolate):1830年,瑞士人「Charles-amédée kohler」首先在巧克力中添加榛果,開啟了可可漿添加可可脂、糖及香草等製造苦甜巧克力的濫觴。

- 微甜巧克力(Semisweet Chocolate):將苦甜巧克力添加更多糖製成。

- 第六步是如何製作牛奶巧克力?(Milk Chocolate):1876年,瑞士人「Daniel Peter」發明了將奶粉作為添加物,降低純巧克力的苦澀味。->將苦甜巧克力或微甜巧克力添加超過12%的奶粉,就變成牛奶巧克力。

- 第七步是如何製作白巧克(White Chocolate)?:1930年代,德國科學家「Herman Golvinsky」以分離出來可可脂,添加奶粉、糖、香草,發明了白巧克。->不過因為不含可可豆中的固形物,雖然香甜可口,但不具備巧克力的各種營養成份及功效。(我註:至少還有可可脂不是嗎?說完全沒有,怪怪的!)

|

| White Chocolate(白巧克) |

- 第八步是如何作代可可脂巧克力(Cocoa butter substitute chocolate)?:這是以植物油取代可可脂,和可可粉混合製成。

巧克力 的成份:

巧克力中含有380種已知的化學物質,都來自去除可可脂的固形物可可粉中,包括三種不飽和「N-醯基膽胺」(N-Acylethanolamine),其中之一即為「極樂醯胺」(anandmide),是一種神經傳遞物質,可與腦中大麻素(Cannabinoid)受體結合,造成類似吸食大麻後引起的幻覺和快感,而另外二種不飽和「N-醯基膽胺」可延長「極樂醯胺」(anandmide)被分解的時間,讓快感持續久一些。但如果真要達到和吸食大麻相同的效果,必需吃下約11公斤的巧克力才行。

巧克力另含有一種被稱為「愛藥」的「苯乙胺醇」(Phenylethylamine ),是一種神經興奮劑,其化學結構和生作用都與俗名「安非他命」的「苯異丙胺」十分相近。 巧克力中也含有咖啡因(Caffeine)及可可鹼(theobromine),這二種物質的化學成份結構都可以增加大腦內神經傳遞物質的活性,達到提神的效果,但功效皆不及咖啡及茶。->但巧克力含有豐富的表兒茶酚(epicatechin EC),是一種類黃酮化合物(flavonoid),可使血管擴張而降低血壓。->另外可可脂中含有大量的硬脂酸甘油脂,可以提高血液中高密度脂蛋白(HDL)含量而降低低密度脂蛋白(LDL)含量,因而降低了心臟病的發作機率。

名詞註釋:

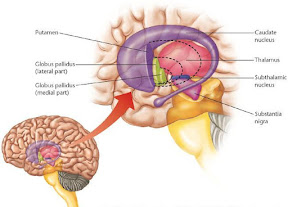

- 大麻素受體:目前公認的大麻素受體有CB1、CB2受體二種。->CB1受體主要分佈於大腦內基底神經節(黑質、蒼白球、外側紋狀體) 、海馬CA錐體細胞層,小腦和大腦皮質。它的開啟可以降低神經傳遞物質的釋放,如多巴胺和GABA,可調控大腦中與記憶、認知、運動神經有關的活動。 ->CB2受體主要分佈在外周神經系統中,如脾臟邊緣區、免疫細胞、扁桃體、胸腺等,又稱外周型大麻素受體。它的作用主要包括調節中樞神經系統內外的細胞因子釋放和免疫細胞移動。研究發現,CB2大麻素受體對熱刺激的傷害感受具有保護作用。 ->由此可見,CB1受體和CB2受體共同的作用都是調節化學遞質的釋放。

- 咖啡因(Caffeine):咖啡因是一種黃嘌呤生物鹼化合物,在自然界是一種自然殺蟲劑,在超過60種植物的果實、葉片和種子中能夠發現咖啡因,它能使以這些植物為食的昆蟲麻痺因而達到殺蟲的效果。->咖啡因也是一種中樞神經興奮劑,能夠暫時的驅走睡意並恢復精力,所以也是世界上最普遍被使用的精神藥品。->人類最常使用的含咖啡因植物是咖啡、茶及可可,而最主要的咖啡因來源是咖啡豆;另外一個咖啡因的重要來源是茶,每杯茶的咖啡因含量一般只有等量咖啡的一半,這與製茶的方式有關。->由可可粉製的巧克力也含有少量的咖啡因,是一種很弱的興奮劑,主要歸因於其中含有的可可鹼和茶鹼。一條典型的28克牛奶巧克力與脫咖啡因咖啡的咖啡因含量差不多。

- 可可鹼(theobromine):與咖啡因(Caffeine)和茶鹼同,都是甲基黃嘌呤類生物鹼,存在於可可樹和巧克力中。->可可鹼(theobromine)是味苦的無色或白色晶體,可溶於水,其療效比其同物系的咖啡因(Caffeine)低。1878年首先從可可樹種子中被萃取出來。->可可鹼對動物的神經系統有不良影響,例如對貓狗來說可可鹼(巧克力)是毒藥;但是人類對可可鹼的代謝能力強,不但無害,反而有益(人類)健康。

- 茶鹼(Theophylline):茶鹼是一種藥物,一種磷酸二酯酶 (PDE) 抑制劑,廣泛用於呼吸系統疾病的治療,它具有與咖啡因(Caffeine)類似的結構和藥理學特性。->茶鹼可以在自然界中的紅茶和綠茶中發現,主要作用有,放鬆支氣管平滑肌、 加強心肌收縮、加快心律、降低血壓、增加腎血流、一些消炎作用。

- 兒茶素(Catechin):又稱茶單寧、兒茶酚,是茶葉中黃烷醇類物質的總稱。->兒茶素是茶多酚中最重要的一種,約佔茶多酚含量的75%~80%,是茶的苦澀味的主要來源。->主要功用為抗氧化、消除自由基、預防蛀牙、抗菌及除臭等。

- 黃酮類化合物(Flavonoid):亦稱類黃酮,他們來自於水果、蔬菜、茶、葡萄酒、種子或是植物根。雖然不被認為是維生素,但是在生物體內反應,被認為有營養功能,例如抗氧化、抗發炎等功效,也被認為具有抵抗或是減緩腫瘤的形成的功能。->可可粉,特別是一些黑巧克力(就是不加牛奶的那一種),內含黃酮類表兒茶素成分(epicatechin EC),其抗氧化能力是紅葡萄酒或是綠茶的2~3倍。->表兒茶素成分(epicatechin EC)也能促進血液循環,被認為有助於心臟血管健康。

我註:

我本身並非「 Chocolate-loving people」,所以對於這種食品沒有特殊的感受,之所以把這篇選進摘要中,完全是因為可可樹及巧克力的生長、製作過程十分有意思,才特別花時間將其整理節錄下來。而且我本身對於影響腦部神經功能或者大腦認知、記憶功能的食品、藥物、毒品都會十分注意,例如萊克多巴胺(Ractopamine)是類瘦肉精。

我個人對萊克多巴胺(Ractopamine)的反感,就如同我對「CropLife」基改作物廣告的反感的一樣的,因為明明是有問題的東西,只因為它可以使豬、牛、火雞生出肌肉(俗稱瘦肉),減少體脂肪,有龐大商業利益,就可以違反道德良心的說它沒有問題?而另我更反感的是我們政府的態度,不管他們基於無知或者認為經濟比健康重要等原因,總不能對人民說謊說它是安全無虞的添加物吧?一個政府最基本的功能都不存在時,我們要政府作什麼用呢?

萊克多巴胺(Ractopamine)是腎上腺素受體活化劑(β2-adrenergic receptor agonists),是一類可與β2腎上腺素受體結合,並形成刺激效應的藥物,而人類的β2受體廣泛分佈於呼吸道中。這種藥物主要用於支氣管哮喘的治療,副作用是肌肉震顫、心悸。而這些作用會影響到腎上腺素的分泌,進而影響到我們大腦中樞神經,特別是前額葉皮質的控制力,讓大腦基底核的如杏仁體、下視丘及紋狀體等較原始的腦區取得控制權,讓我們的自制力逐漸崩潰。

所有的藥物每日食用都是毒藥,這樣的食品天天吃,難怪全世界出現這麼多泯滅人性的瘋子?他們為何會犯下如此冷血的罪行?固然有很多社會、家庭及個人環境因素,但我及D都深信是我們的食物來源出了狀況。但食品帝國經營者的想法與我們不一樣,就如同塑化劑一樣,他們認為不會有人大量食用,而且人體的排泄功能可以把這些毒品代謝掉,所以不致於到鬧出人命來的狀況?

但他們忘掉一件事,就是這些產品都有相關的副產品,也就是說,不是只有豬、牛、火雞中有瘦肉精,它們的中下游產品中都有,所以消費者非偶而食用,人體也沒有足夠時間來代謝排泄掉這些毒物,所以一天二天,一年二年,終至10年20年在人體內累積的結果,能不出問題嗎? 這是非常簡單的邏輯思維問題,但我們的政府似乎無視而一再強調萊克多巴胺(Ractopamine)是安全無虞的,令人難過!

D 嘆氣說,如果你選了一個聰明但很壞的混混總統,他只是天生壞胚子,但是非黑白對錯仍是明白的,所有仍有補救的機會。但如果你選了一個腦袋不清楚,知識常識不足,又無法認知到自己不足,總以為自己高人一等的總統,那是一場無法挽救的災難。台灣現在就是進入全面無法挽救的各種災難中,萊克多巴胺(Ractopamine)只是其中小小的一件。台灣就算能撐到2016年他下台時,只怕也千瘡百孔無法復原了。

三、引爆新流感的實驗:

我註:

這個議題讓我很有感觸。 大約從1990年代後期,美國「病理中心」(The Armed Forces Institute of Pathology)不斷的嚐試想找出1918年西班牙大流感 (1918 flu pandemic)病毒株時,大家心中就開始起毛,因為這個流感從1918年8月開始到1920年2月底神秘消失前,奪走了全球約2仟500萬~4仟萬條人命,為什麼美國「病理中心」要找到這個病毒株,所以就開始懷疑美國是否準備開啟另一個生化武器戰爭,複製 西班牙大流感 (1918 flu pandemic)的病毒株殺人?

美國國內所謂知識精英的階級、種族岐視觀念很重,甚至有奇怪的優生學理論,認為白種人中的日爾曼人是所謂的亞利安人,是人種中最優秀者,其它種族都是低階人種,繁衍太多,應該節制生育。所以才有人口控制這個機構出現,利用聯合國這個組織的經援條件,強迫也好,說服也罷,就是要亞洲、非洲各國接受節育政策,造成今日亞洲各國飽受少子化困擾,影響了整體經濟運作。

但用盡所有政策手段後,全球人口仍於2011年正式突破70億大關,所以才會引發這些所謂白人精英的焦慮,打算仿造蘇美眾神的作法,製造一個人為的「大洪水」(這次是流感),來殺死繁殖過度的人類,特別是眾神口中所謂的「Humankind」(其實在那個古老年代,這是奴隸的代名詞)。

人類文明歷經5000年,從神權到君權到民主制度,但那種高高在上,自以為高人一等的所謂諸神的代理人,擁有一切文明典籍的「祭師」階級仍然存在,用另一種形式在統治他們口中所謂的「Humankind」,也一樣認為人類繁衍過多,他們有義務應該替天行道,把人類的數量降低到所謂「合理」的數量。 但這些知識精英顯然沒有讀完「大洪水」 的故事,不知道眾神對啟動這場「大洪水」災難的暴風雨神「Enlil」的指責?他們的指責是,暴風雨神「Enlil」對於「大洪水」可能造成的損害,沒有作過詳細的評估,無法控制災害範圍及等級,甚至差點連諸神都陪葬。

美國「病理中心」(The Armed Forces Institute of Pathology)有作好萬全準備嗎?答案請各位讀者在下面的摘錄及美國白宮的態度上找。

人類史上流感演化歷史:

- 1918年,西班牙流感(1918 flu pandemic)大流行,全球死亡人數約2500萬~5500萬。2005年在美國病理中心( Armed Forces Institute of Pathology)、東南部豬肉研究實驗室( Southeast Poultry Research Laboratory)及紐約錫安山醫學院( Mount Sinai School of Medicine )共同合作下,確認其病毒株為「H1N1」的亞型。

- 1925年,日內瓦議定書(Geneva Protocol)禁止使用生物武器,但並未限制研究發展這些病原體。(我註:是否1918年的西班牙流感病毒就是實驗室產品?否則為何要簽這個協議?根源地是美國?)

- 1957年,亞洲流感大流行,由流感病毒株「H2N2」引起,10萬人死亡。

- 1968年,香港流感大流行,由流感病毒株「H3N2」引起,70萬人死亡。

- 1972年,72個國家簽訂「禁止生物與毒素武器協定」,要求停止生物武器的研究,並催毀現有的生物武器。(我註:又來了!這次是中國嗎?)

- 1997年,香港爆發人類感染「H5N1」病毒株首例,總共有18個病例,6個人死亡。

- 2001年9月,美國於911事件後,又遭受到炭疽桿菌(Bacillus anthraci)的攻擊,故生物防的研究經費暴增,對可能成為生物武器的病原體(包括流感病毒)囤積疫苗,並進行疾病監控與基礎研究。其主要經費來源為美國國家過敏與感染疾病研究所(National Institute of Allergy and Infectious Diseases;NIAID)。2003年,「NIAID」把流感研究經費從1700萬美元提高到5000萬美元;2004年又增加到1億美元;2009年則達到3億美元的高峰,其中威斯康辛大學(the University of Wisconsin)的「Yoshihiro Kawaoka」就是其中一位獲得鉅額研究經費的人,從2006年開始,他每年從「NIAID」獲得50萬美元的研究經費,研究「H5N1」與人類流感病毒株「H1N1」進行人工重組的混種病毒可否在人類之間造成大流行?而也荷蘭鹿特丹「Erasmus Medical Center」的病毒學家「Ron Fouchier」也間接從紐約錫安山醫學院( Mount Sinai School of Medicine )得到「NIAID」的經費,研究如何讓「H5N1」病毒株獲得提高傳染力的單一突變,直到其能藉由空氣中的飛沫傳染為止。(我註:這跟2009年,爆發於墨西哥和美國加利福尼亞州、德克薩斯州的甲型H1N1流感有關嗎?是否就是這些實驗室流出的病毒,才會逼使白宮不讓這二人發表論文?)

- 2004年9月,一位泰國女將她的病毒傳給其母親,最終風暴襲捲了泰國、越南、中國及印尼,總計有350人死亡,死亡率高達60%。此次係首次出現「H5N1」病毒株直接人傳人感染的案例。

- 2005年2月,世界衛生組織(WHO)製造出「H5N1」病毒株疫苗原型,據此研發出多種疫苗並進行臨床試驗,主要用在衛生當局和第一線救護人員。

- 2005年10月,科學家重建冰凍保存的1918年西班牙大流感(1918 flu pandemic)受害者體內的病毒遺傳物質,認為該病毒株「H1N1」的宿主原本是鳥類,之後才演化為人類病毒,科學家開始擔心「H5N1」病毒株也會發生同樣現象。

- 2006年,二個研究團隊發現「禽流感」(Birds Flu)病毒偏愛與肺部深處的分子結合,而非鼻子或喉嚨,這可以解釋為何「H5N1」病毒株較不易在人群中傳播。

- 2007年,世界衛生組織(WHO)決議,國際分享流感病毒是非常重要的事。

- 2009年4月~2010年8月,2009年4月甲型H1N1流感在墨西哥和美國加利福尼亞州、德克薩斯州爆發,不斷蔓延,到2009年5月底,該流感在墨西哥死亡率已達2%,但在墨西哥以外死亡率卻僅0.1%,疫情持續了一年多造成約1萬8500人死亡,出現疫情的國家和地區高達到了214個。疫情至2010年8月才正式由世界衛生組織(WHO)宣佈結束。

- 2011年12月,美國生物安全當局建議不要公佈「H5N1」病毒株在哺乳類動物間傳播的研究細節,但於2012年3月同意放行,讓「Yoshihiro Kawaoka」及「Ron Fouchier」研究「H5N1」與人類流感病毒株「H1N1」進行人工重組的混種病毒可否在人類之間造成大流行的論文全文發表。但美國政府呼籲提供研究經費給「H5N1」與1918年西班牙大流感 病毒株的機構(即美國國家過敏與感染疾病研究所NIAID),應該儘快進行利益與風險評估,以免這種人工合成混種「H5N1」病毒株流出實驗室,被用作生物武器。美國國家生物安全科學顧問委員會(NSABB)成員之一的「Michael Osterholm」直言不暐的說:「經過基因改造而能在哺乳類動物間傳播的「H5N1」病毒株,是一種與核子武器同類的大規模毀滅性武器,其殺傷力甚至超過核子武器,這是非常危險的病原體,不是科學家自己小心就好,這些研究必需有機構層級的安全程序監管。」

名詞註釋:

- 西班牙大流感(1918 flu pandemic):這場世紀殺手流感爆發於1918年1月,至1920年12月終止,傳播範圍甚至遠至北極( Arctic)及太平洋中孤立的小島,奪走約5500萬條人命,佔當時全球總人口(約18.6億)的3%,且其專襲年輕人,與一般流感侵襲老年人(70歲以上)、兒童(0-2歲)及身體虛弱的人不同。後來研究者發現,這個流感病毒株,會引發人體內免疫系統的強力抗爭,所以死亡者集中在年輕力壯的人身上,約佔受到感染者的50%,年齡層集中在20~45歲之間。 另外懷孕婦女的死亡率也高的嚇人,據事後調查13所醫院得到的資料是,受到感染住院懷孕婦女中約有23%~71%死亡,即使存活下來,也有1/4的婦女失去胎兒或新生兒。

- 大流感於1918年1月首先於美國 「Haskell County, Kansas」茨現,到了3月,軍營中已有522名士兵生病,而且遠在紐約的皇后區也有病例傳出。 1918年8月,法國也出現這種致命流;11月西班牙境內開始大流行,且感染情形嚴重,引起大眾媒體的廣泛注意,才因而被冠上「Spanish flu」這個污名。

- 這場發生於1918~1920年的致命流感,在爆發初期25週即半年內,大約殺死了2500萬人;全球死亡人數目前推估達5000萬~1億;而受到感染的人數約佔全球人口1/3;死亡率則為受到感染者的10%~20%,達全球總人口數的3%~6%。其中大英帝國統治的印度約有17000萬人死亡,達到印度總人口數的5%;日本則有2300萬人感染,39萬人死亡;美國約有28%的人口感染,50萬~67萬5000人死亡,而美國原住民印地安人受到嚴重衝擊; 在英國,25萬人死亡;在法國,超過40萬人死亡;加拿大死亡數約為5萬,而位於阿拉斯加的愛斯基摩族滅村;澳洲死亡人數為12000人;紐西蘭約8000人,最後二國死亡人數較低的原因,是開始封鎖來自疫區的船舶及旅行人口。

- 在西非,迦納( Ghana)疫情奪走了約10萬條人命;東非伊索匹亞當時的首都「 Addis Ababa」死亡人口約為5000~10000人之間或者更高一些;當時的英屬索馬利亞官方估計當地人死亡率為7%;在南亞現今印尼群島,3000萬人口中約有150萬人死亡(5%);在大溪地(Tahiti),2個月內約有14%人口死於流感;1918年11月,20%約38000薩摩亞島人一樣於2個月內死亡;東加( Tonga)8%總人口死亡;諾魯( Nauru)16%;斐濟( Fiji )總人口9000中的5%約450人死亡。->流感最初徵狀為鼻、胃及腸道黏膜出血,接下來是耳朵流血,且皮膚上多見淤青血斑,但最主要的致死原因為細菌性肺炎引發的肺部腫大及大量出血。

- 這場大流感除了主要襲擊免疫系統較強的年輕人及孕婦外,它發生在秋天及春天,與一般發生在冬天的流感不同。它對經濟的影響在於娛樂業及服務業,但因其發生的時間在第一次大戰末期(1914~1918),再加上主要襲擊對像為年輕人,且來的快去的也怪,所以雖然死亡數字驚人,卻未引起人們心理上的恐慌反應。

- 西班牙大流感(1918 flu pandemic)的根源很有可能出自美國「 Fort Riley, Kansas」,因為當地飼養豬隻作為軍人糧食,而此流感病毒就存在於豬隻體內。接下來士兵或軍人從「 Fort Riley, Kansas」轉送到第一次世界大戰的歐洲戰場,而將流感病毒散佈開來。不過近年來的追溯病毒根源的研究顯示,病毒最原始的宿主非人類而是哺乳動物,最早出現的時間可回溯到1882~1913,1913~1915年,這株病毒突變為二個分支,即傳統豬流感病毒株及人類流感病毒株「H1N1」。而西班牙大流感(1918 flu pandemic)的另一個根源來自豬隻從候鳥身上感染到「禽流感」(Birds Flu 或者叫 avian Flu),時序約為1917年2月~1918年4月之間,而傳染給人類的時序為1913(傳統豬流感)與1918(禽流感)。

- 2005年10月,在美國病理中心( Armed Forces Institute of Pathology)、東南部豬肉研究實驗室( Southeast Poultry Research Laboratory)及紐約錫安山醫學院( Mount Sinai School of Medicine )共同合作下,取得阿拉斯加某位埋於永凍層死於西班牙大流感(1918 flu pandemic)婦女及保存完好同樣死於大流感美國土兵的組織樣本,作出病毒株基因定序,確認為禽流感「H1N1」的亞型病毒株。2007年1月公佈將此病毒株用於猴子的實驗,確認其病徵與1918年西班牙流感一致,死於免疫系統過度反應( cytokine storm)。

我突然想到一件歷史公案,就是埃及人從喜食豬肉到放棄,這是否跟豬流感有關?如果人類容易從豬身上感染到流感病毒,那麼埃及的上層階級放棄養豬及食用豬肉就會成為風俗習慣之一,也才能解釋為何伊斯蘭教認為豬肉是「不潔的食物」不是嗎?

四、壓力--------讓你腦中一片空白

名詞解釋:

只要談到大腦情緒、壓力反應,我們就得重頭再提幾個名詞解釋如下,你得先瞭解這些大腦各區塊的位置功能作用,才能把科學人這篇文章讀來暢快有感。學術專刊就是有這個毛病,假設讀者都是專家,所以基本解釋都付之缺如,難怪大家都不喜歡科學期刊。我花時間把基本名詞解釋給讀者惡補,就是希望你對這篇文章讀後,會跟我有同樣的看法,或者更不同的思維,那就不枉費工編這種期刊人的用心了。 我本人非常喜歡這種知識性的科學期刊,有很多還是原文版的,但介紹給讀者時,我喜歡中文版,因為這樣比較可能讓大家去買來看,而不是讓「語言」成為障礙,讓讀者視之為畏途。

- 杏仁體(Amygdaloid):是基底核(Basal ganglia)的一部分,位於側腦室下角前端的上方,海馬體(Hippocampus)旁回溝的深面,與尾狀核(caudate nucleus)的末端相連。->杏仁核體積很小,對情緒反應十分重要,尤其是恐懼。當受到傷害之後,杏仁核的特定區域會產生恐懼的記憶,例如,被搶的人通常會記得犯人持用的刀械,但如果杏仁體受傷就記不得這種恐懼害怕情緒中強化的細節。->恐懼或害怕帶來情緒上的壓力,而壓力靠著釋放腎上腺素」和 糖皮質素 來強化學習。這兩種激素都會作用在杏仁體(Amygdaloid)和海馬體的受體上,以增強突觸可塑性。->但長期的慢性壓力反而會大大損害這二個腦區的學習能力。

|

| 杏仁体 |

- 豆狀核(Lentiform nucleus):由殼核(putamen)和蒼白球(Globus pallidus)組合而成。蒼白球在豆狀核的內側部,借外髓板與豆狀核外側的殼核(putamen)分開,而其自身又被內髓板分為外側與內側二部。->豆狀核的前緣、上緣和後緣都與放射冠(進出大腦皮質的重要傳導束所在地)相鄰,是人體運動、感覺神經傳導束最為集中的部位。

|

| Globus pallidus(蒼白球) |

|

| 殼核(putamen) |

- 尾狀核(caudate nucleus):是位於許多動物大腦基底核內的一個核。尾狀核也是大腦學習與記憶系統的一個重要部分。

|

| caudate_nucleus(尾狀核) |

- 紋狀體(Striatum):根據發生的早晚可分為新、舊紋狀體。->舊紋狀體( Corpus Striatum),指的就是豆狀核(Lentiform nucleus)中的蒼白球(Globus pallidus),它起源於間腦(Diencephalon),進化上比較古老,內含大細胞,除接受同側新紋狀體(Neostriatum)來的纖維以外,還接受來自丘腦(Thalamus)和從大腦皮層(Cerebral cortex)來的纖維。目前已經證明,蒼白球(Globus pallidus)的功能與肢體的肌張力姿勢反射有關。帕金森病患者到了中晚期幾乎都有蒼白球變性產生。->新紋狀體(Neostriatum)一詞指的是尾狀核(caudate nucleus)、殼核(putamen)和伏隔核(nucleus accumbens)三者構成,它們起源於端腦(Cerebrum),目前已知,新紋狀體與維持身體的固定姿勢有關,尾狀核(caudate nucleus)頭部的病變、萎縮,可出現舞蹈樣動作;殼核(putamen)的病變則與臨床所見的手足徐動症、肝豆狀核變性、扭轉痙攣、舞蹈症等非自主性運動有關。->綜上所述,紋狀體(Striatum)與隨意運動的穩定、肌張力的維持以及肢體姿勢的調節活動有關。根據臨床和病理學觀察,紋狀體不同部位的損害,可以產生肌張力的變化和一系列不自主運動。此類不自主運動的特點是在睡眠中消失,情緒激動時明顯。

|

| Diencephalon(間腦) |

|

| nucleus accumbens(伏隔核) |

|

| cerebrum(端腦) |

- 黑質(substantia nigra):是基底核(Basal ganglia)的一個附屬核團,位於中腦背蓋部(tegmentum)和大腦腳之間,依結構和功能的不同區分為黑質緻密部(Substantia nigra pars compacta, SNpc)、黑質網狀部(Substantia nigra pars reticulata, SNpr)和黑質側部(Substantia nigra pars lateralis)三部分。->黑質緻密部(SNpc)的神經元含有黑色素,且有長又粗的樹突,腹側樹突很多投射到黑質網狀部 (SNpr)。所有這些含黑色素的神經元通過黑質紋狀體通路(Nigrostriatal pathway)投射到紋狀體(Striatum),輸送一種成為多巴胺的神經遞質。->多巴胺系統的功能非常複雜。目前一般認為多巴胺的功能是學習哪些行為可以導致獎勵(reward,例如食物或性交),某些藥物,例如可卡因能夠模擬多巴胺系統的獎勵反應。所以會造成上癮。->黑質緻密部(SNpc)多巴胺神經元的凋亡,可導致帕金森氏病。這種疾病可能是遺傳性的,也可能是由一些病毒的感染,或者一些毒素如「MPTP;一種神經毒素」所造成。->黑質網狀部 (SNpr)裡的神經元與蒼白球(Globus pallidus)的神經元在結構上比較相似,其主要功能為接受來自紋狀體(Striatum),丘腦下核(Hypothalamus)和黑質緻密部(SNpc)的輸入。->黑質網狀部 (SNpr)是基底核輸出到丘腦(Thalamus)運動部的兩大通道之一,另一個通道是蒼白球內核。由於該部的神經元投射到丘腦中動眼功能相關的部分,所以黑質網狀部 (SNpr)的功能與眼跳和注視的控制有關。

|

| substantia-nigra(黑質) |

- 基底核(Basal ganglia):係由大腦深部一系列神經核團組成,包含蒼白球 (globus pallidus),尾狀核 (caudate nucleus),視丘下核 (subthalamic nucleus),被殼 (putamen) 和黑質(substantia nigra)區域 ,與大腦皮層(Cerebral cortex),丘腦(Thalamus)和腦幹(Brainstem)相連。->目前所知其主要功能為自主運動的控制及參與記憶,情感和獎勵學習等高級認知功能。->基底核的病變可導致多種運動和認知障礙,包括帕金森氏症和亨廷頓氏症等。

|

| basalganglia(基底核) |

- 海馬體(Hippocampus):又名海馬迴、海馬區,位於腦顳葉(Temporal lobe)內,分別位於左右腦半球。它是組成大腦邊緣系統(limbic system)的一部分,擔當著關於記憶以及空間定位的作用。名字來源是因為它的形狀彎曲似海馬。->在阿茲海默症中,海馬體是首先受到損傷的區域,表現的症狀為記憶力衰退和方向感知能力的喪失。(我註:如果方向感太差或者空間成像想像力差的人,是否就表示海馬體有些受損?還是遺傳上結構些許不同導致?)->大腦缺氧(缺氧症)以及腦炎等也可導致海馬損傷,所以會不記得或對當時發生的事情感覺模糊。->在動物解剖中,海馬體屬於腦的演化過程中最古老的一部分。與進化樹上相對年輕的大腦皮層(我註:我就一直認為這個管理智的大腦皮層該是後來發展出來的)相比,靈長類動物特別是人類的海馬體在端腦中只佔很小的比例。相對新皮質的發展,海馬體的增長在靈長類動物中的重要作用是使其腦容量顯著增長(我註:如電腦一樣增加硬碟容量來儲存資料?)。->海馬體與癲癇發作有很大的關係,因為幾乎所有癲癇患者的發作都由海馬體開始,且這種情形是很難以藥物治療的。->海馬體的內嗅皮質(entorhinal cortex),為阿爾茲海默症最先產生病變的地方;且海馬體也容易因貧血、缺氧狀態而受傷害。->心理學家與神經學家對海馬體的作用有爭議,但普遍認同海馬體的重要功能是將經歷的事件形成新的記憶(情景記憶或自傳性記憶)。->海馬體的損傷通常造成難以組織新的記憶,而且也可會造成難以搜索過去的記憶。但海馬體的損傷不會影響某一些記憶,例如學習新的技能的能力(如學習一種樂器),也許這樣的能力是依靠另外一種記憶(程序記憶)和不同的腦區域。->空間訊息的儲存與處理牽涉到海馬體,海馬體的神經元有空間放電區,這些細胞稱為地點細胞(place cells)。當人們在虛擬世界的城鎮裡在尋找方向時,就會牽涉到地點細胞。發現了地點細胞,讓世人覺得海馬體可能扮演認知地圖(cognitive map)的角色,而認知地圖就是環境格局的神經重現。海馬體不健全的人,可能就無法記住曾經去過的地方、以及如何前往想去的地點。針對這樣尋找方向的能力,有些人的確比其他人能力強;此外,大腦顯影研究顯示,這些尋找方向能力比較好的人,在尋找方向時,他們的海馬體比較活躍。

|

| Hippocampus(海馬迴) |

- 邊緣系統(Limbic system):邊緣系統包括無數在大腦皮層(Cerebral cortex)及皮質下區域(sub-cortex)的結構, 包括杏仁體(Amygdaloid),主報酬及恐懼,還有社交功能如交配等;海馬體(Hippocampus)是形成長期記憶的必要部分;扣帶回(Cingulate gyrus),位於大腦內側,主掌心跳、血壓的調整,及處理認知及注意力的自律功能;穹隆(Fornix),起自海馬內側的投身纖維,弓形向後上至 胼胝體(The Corpus Callosum)下方,在中線兩側合成穹窿體,再向前分開形成兩側的穹窿柱,分別止於乳頭狀體(mammillary bodies),主要功能為將訊號由海馬體(Hippocampus)傳至乳頭狀體(mammillary bodies)及中隔內核(septal nuclei);乳頭狀體(mammillary bodies),從腦幹的腹側面可觀察到,在垂體下方,兩大腦腳之間,與情緒運作有關;下視丘(Hypothalamus), 又稱丘腦下部,位於丘腦(Thalamus)的下方,腦幹(Brainstem)的上方,控制身體多項功能,通過腦下垂體(pituitary gland)連接神經系統和內分泌系統,它和杏仁體(Amygdaloid)的大小相當。經由激素的產生及釋放,能調節自律神經系統、可偵測體溫之變化,藉由訊息傳遞而調控體、溫影響及調整心跳、血壓、飢餓、口渴、性刺激以及睡眠節;丘腦(Thalamus),即視丘,是兩個球形的結構,各長約5.7釐米。它接受知覺訊息並將之傳送給大腦皮層(Cerebral cortex),而大腦皮層也會將訊息傳送至此處,並由此發送至其他腦部區域和脊髓。它主掌感覺與運動的整合;腦下垂體(pituitary gland),分泌荷爾蒙並調整體內平衡;齒狀回(Dentate gyrus),被認為主管新記憶的形成及調整快樂的因素;伏隔核(nucleus accumbens),負責報酬、快樂及上癮的功能。->邊緣系統(Limbic system)支援腦部多種功能如情緒(emotion)、行為( behavior)、動機(motivation)、長期記憶(long-term memory)及嗅覺(olfaction.)

|

| limbic_system(邊綠系統) |

|

| Cingulate gyrus(扣帶迴) |

|

| 大腦皮層(Cerebral cortex) |

|

| 乳頭狀體(mammillary bodies) |

|

| septal nuclei(中隔內核)-Dentate gyrus(齒狀回) |

|

| brainstem(腦幹) |

|

| 丘腦(Thalamus) |

|

| pituitary gland(腦下垂体) |

- 大腦皮層(Cerebral cortex):簡稱皮質或皮層,是端腦的一部分,屬於腦和整個神經系統演化史上最為晚出現、功能上最為高級的一部分。->大腦皮質的厚度約2~6mm,分成左右兩半球,由叫做 胼胝體(The Corpus Callosum)的神經纖維束聯結。兩側半球在功能上不同,大多數人的語言功能由左腦掌管;而右腦負責形象思維和情感等。->高等哺乳動物如人類,大腦皮層外觀看來有許多突起及凹溝。這些突起稱之為腦迴,而凹溝則稱之為腦溝 。->大腦皮層被分為額葉(Frontal lobe),主高級認知功能例如語言、決策、學習、抽象思維、情感及自主運動的控制等;頂葉(Parietal lobe),主軀體感覺、空間信息處理,視覺信息和體感信息的整合;顳葉(Temporal lobe),主聽覺、嗅覺、高級視覺功能如物體識別及語言理解等;枕葉(Occipital lobe),主視覺處理;邊緣系統(Limbic system),主獎勵學習和記憶。->根據演化史,大腦皮層分為新皮層(Neocortex)和古皮層。古皮層主要包括嗅覺皮層(顳葉)和邊緣系統。

|

| 大腦皮層 |

我註:

如果對上述大腦的結構及功能有較清晰的瞭解的話,接下來的摘錄讀者就會愈看愈了然於胸,而非糊成一片。如果又不懂了,沒有關係,拉回去上面看註釋及圖示就可以了。

我們的腦部有古老腦區(邊緣系統 Limbic system)及最新演化出來的腦區(前額葉皮質 Prefrontal Lobe)。->邊緣系統 Limbic system是一種及時反應系統,可以類比為電腦的「Dos」開機程式,是一種原始的動物本能反應;而前額葉皮質(Prefrontal Lobe)則是最晚演化出來的腦區,類同現在電腦中的作業系統(OS),它負責調控專注力、計畫、決策、想法、判斷以及提取記憶(我註:來自 海馬體 Hippocampus?),是一個控制中心,會抑制我們生物本能及情緒衝動。->所以說,理性與感性真的是二碼子的事,至少我們的大腦結構就告訴我們,他們分屬不同腦區,且演化時間不同。前額葉皮質 Prefrontal Lobe甚至是最晚成熟的腦區,人要到20歲以後才會成熟;而邊緣系統( Limbic system)中的海馬體(Hippocampus)卻是人過了20歲以後逐漸退化,所以人年紀愈大,利用推理能力比利用記憶力多,是有醫學根據的。

簡單的說,我們的腦部有二種功能,一種叫基本配備,由杏仁體(Amygdaloid)(管情緒、恐懼等反應)、海馬體(Hippocampus)(管儲存記憶與空間資料)、基底核(Basal ganglia)(管心跳、血壓、性慾、食慾等及本能運動反應)等構成的邊緣系統(Limbic system)來處理緊急事件;另一種叫高階應用程式,由我們的大腦前額葉皮質 Prefrontal Lobe來掌理,它透過密集的三角形錐狀神經元細胞構成的網絡,來指揮控制我們較深部及原始的腦區,例如抑制恐懼害怕的情緒;不要暴飲暴食,及節制性衝動等。

前額葉皮質(Prefrontal Lobe)利用大腦腦幹神經元分泌出來的化學物質,例如正腎上腺素及多巴胺等來傳遞訊息。但當壓力來時,人体腦幹中這些化學物質的分泌會有些微變化,這些化學物質濃度的變化會使腦部各區連結的神經元「突觸」活動改變,甚至關閉神經元的訊息傳遞,此時前額葉皮質(Prefrontal Lobe)的控制權就會減弱甚至消失,而由原始腦區或者邊緣系統(Limbic system)接管指揮,此時人類的反應就非常接近獸類在大自然中為了生存所作的反應,甚至毫無理性可言。

壓力可以促使人類的身体分泌化學物質停止前額葉皮質(Prefrontal Lobe)的指揮,這是生物演化的過程,無可厚非。但人類本身有無可能吃下改變化學物質的東西,以致於莫明其妙的停止或關閉前額葉皮質(Prefrontal Lobe)的功能,讓人類回復獸性呢? 例如在上面名詞註釋中,我提到的「大麻素受体」,它分布的地方就是基底核(Basal ganglia),那麼大麻素吸食最可能傷害大腦那個部份不就清楚明白了嗎? 所以賈伯斯吸食大麻過度,對於認知、記憶、情緒的傷害是否非常明顯呢?他的記憶缺損;他對事務的認知與一般人不同;而他的情緒根本無法控制;他喜歡不斷的走動跟紋狀體(Striatum)的過度反應無關嗎?

那麼馬政府堅稱的無毒的萊克多巴胺(Ractopamine)這種能與腎上腺受体結合的藥物呢?這種物質第一個影響到就是我們的下視丘(Hypothalamus),讓自律神經失調,導致心跳、血壓不穩,甚至失眠,最糟糕的是性衝動無法控制,接下來就會影響我們的杏仁體(Amygdaloid),讓情緒失常;而恐懼失常的情緒終究導致海馬體(Hippocampus)的記憶缺損,認知就出了問題。

這是一連串的反應,如果馬政府中有人對於大腦神經學甚至大腦各腦區的作用理解清楚,也明白那些化學物質會影響到人類腦部的作用,那麼今天他們不會如此無知無智的說萊克多巴胺(Ractopamine)無毒,對人体沒有影響,可以放心吃?

文明愈進步,孩子們發生自閉症、情緒失控的比率愈高,真的只是壓力造成的?沒有別的外來物質加重他們發病的比例? 我也相信經濟環境、失業率及感情因素會導致一時的情緒崩潰,但就如同本篇中所言及的,大腦中神經傳導物質不平衡會回復平衡,這是人体自動調控的機制。但瑞典納粹及美國小丑殺人犯,他們的理性並沒有在崩潰後回復,甚至他們的前額葉皮質(Prefrontal Lobe)根本無法作用,重新取得指揮權。請問這只是壓力下一時的情緒失控?沒有更嚴重更不堪被掩飾的真相不能被說破?

Subscribe to:

Comments (Atom)